全国特別支援学校知的障害教育校

PTA連合会

会長活動報告

2026/01/11

飛躍の年、前を向いていきましょう!

新年あけましておめでとうございます。穏やかな新年を迎え、「今年はどんな一年になるのだろう」という期待とともに、やはりどこか漠然とした不安が常に付きまとうものだなと感じております。

皆さまにとって、令和8年が心身ともに健やかで、そして何より、笑顔の多い一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

令和7年を振り返りますと、能登半島地震からの復旧・復興が続くなか、

各地で豪雨や地震、台風などの自然災害が相次ぎ、「当たり前の日常」は決して当たり前ではないのだと私自身も、何度も立ち止まって考えさせられる一年でした。

被災された皆さまには、改めて心よりお見舞い申し上げます。

特別支援学校に通う子どもたちとそのご家族にとって、災害は日々の暮らしや学びを、思いのほか簡単に揺さぶります。何が正解なのか、どう備えるべきなのか、

答えがすぐには見えない中で、できることを少しずつ備えていくことができればと思います。それでも学校という存在があり、地域の人がいて、支え合える人の輪があることが何よりの心の支えになることを私たちは知っているはずです。支えてもらうことは、逆にどう支えてあげられるのかを知ることもできると思います。支え合いの力を育んでいくことも大事ではないでしょうか。

令和7年は、大阪・関西万博、世界陸上、デフリンピックと、

日本が世界に開かれた一年でもありました。「誰もが参加できる社会」という言葉は、決して簡単ではなく、まだまだ道半ばではありますが、こうした機会が、障害のある人もない人も、同じ場で、同じ時間を共有できる社会へと、少しずつ近づいていくきっかけになってくれたらと願っています。

子どもたちが安心して学校に通い、その子らしく成長していくためには、一人ひとりに合った支援と、家庭・学校・地域がつながり続ける関係が欠かせません。

それは理想のようでいて、実際は迷いの連続で、うまくいかないことの方が多いのかもしれません。

それでも、私たちは立ち止まり、考え、また前を向いてきました。特別支援教育を取り巻く課題は、進路、地域差、施設、支援体制など、いまだ十分とは言えない現実が続いています。

けれど、「完璧な答え」がなくても、声を上げ続けること、話し合い続けること、

そして諦めずに関わり続けることそのものが、きっと未来につながっていくのだと、私は信じています。

デジタル技術の進歩や教育の変化の中で、私たち大人もまた、学びながら、戸惑いながら、子どもたちと一緒に成長しているのだと思います。

PTAという場所が、正解を探す場ではなく、悩みを持ち寄り、支え合える場であり続けたいと願っています。

本年も、全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会は、子どもたち一人ひとりの笑顔のために、できることを、できる形で、皆さまとともに歩んでまいります。

令和8年が、皆さまの毎日に、小さな安心と小さな喜びが何度も訪れる一年となりますことを心より願っております。

2025/12/31

令和7年を振り返って

昨年より、全知P連会長という大役を務めさせていただいておりますが、その原点にあるのは、ひとりの親として、知的障害のある我が子の成長を日々見つめ、喜びや不安に一喜一憂しながら、「この子の未来が、少しでも笑顔の多いものであってほしい」と願う、ごく当たり前の思いです。その思いが、PTA会長として、そして全知P連会長としての活動へとつながっています。

さまざまな機会に壇上に立ち、挨拶や祝辞を述べさせていただく中で、私は自分なりの哲学や考えをお伝えしてきました。それが正しいか正しくないかではなく、「私はそう思っている」という一つの視点として、皆様と共有したいという姿勢を大切にしてきたつもりです。その一つひとつの言葉が、誰かの心に届き、何かを考えるきっかけになっていれば、これ以上の喜びはありません。

今年も、多くの出会いと学びに支えられながら、子どもたちの未来を思い、全国の仲間とともに歩んでまいりました。一人ではできないことも、事務局をはじめ、今までともにPTA役員として伴奏してきてくれた仲間や友人、思いを同じくする皆様と力を合わせることで、確かな一歩に変えていける。そのことを、あらためて実感した一年でもありました。

年の瀬を迎え、皆様にはそれぞれの場所で、この一年を振り返っておられることと思います。知的障害・自閉スペクトラム症のある子どもたちには少々ハードな年の変わり目。昨年は我が家には悲鳴にも似た声がこだましておりました。今年はなんと穏やかなことでしょう。田無特別支援学校の先生達のおかげです。

どうか心身ともに健やかに新しい年を迎えられますよう、そして来る年もまた、子どもたち一人ひとりの笑顔を真ん中に据え、共に歩んでいけますことを心より願っております。本年も大変お世話になり、誠にありがとうございました。

どうぞよいお年をお迎えください。

2025/12/22

兵庫県立芦屋特別支援学校・阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター訪問

令和8年全国研究協議会(兵庫大会)の開催校を訪問いたしました。来年度の兵庫大会は、諸般の状況を踏まえ、オンライン形式での開催となる予定です。当日は、開催校の田邉校長先生ならびに関係教職員の皆様、PTA会長と意見交換の機会をいただき、大会の趣旨や構成、運営上の課題、そして全国の保護者や学校現場にとって有意義な学びの場とするための工夫について、具体的な協議を行いました。

直接顔を合わせての打ち合わせを通して、兵庫大会に込められた思いと、子どもたちの学びと未来を真ん中に据えた大会づくりへの強い熱意を感じることができました。

オンライン開催となることで、地理的な制約を越え、これまで参加が難しかった地域の会員の皆様にも広くご参加いただける環境が整う一方、対面とは異なる運営上の配慮や工夫も求められます。

しかしながら、だからこそ、全国の知見と実践を共有する貴重な機会として、より多くの皆様にとって実りある大会となるよう、準備が着実に進められております。

兵庫大会が、子どもたち一人ひとりの成長と幸せにつながる学びの場となり、保護者・教職員・関係機関の連携をさらに深める契機となることを、心より願っております。

今後も関係の皆様と力を合わせながら、全国の仲間とともに、より良い大会の実現に向けて取り組んでまいります。

このたび、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センターを訪問いたしました。

私自身、防災に関する見識を一層深めたいとの思いから、今回の見学の機会を大変貴重に感じております。

当日は、防災分野に精通されている事務局の西野次長より、数多くの専門的かつ実践的な知見を伺いながら館内を見学させていただきました。展示を通して、震災がもたらした被害の甚大さ、被災された方々の体験、そして防災・減災の取組の重要性を、改めて強く実感いたしました。

今回の訪問は、過去の教訓を未来へとつなげていく責任の重さを認識する機会となるとともに、今後の全知P連の活動や各地のPTA活動においても、防災への意識をさらに高めていく必要性を深く考えさせられるものとなりました。

この学びを今後の活動にしっかりと活かしてまいりたいと考えております。

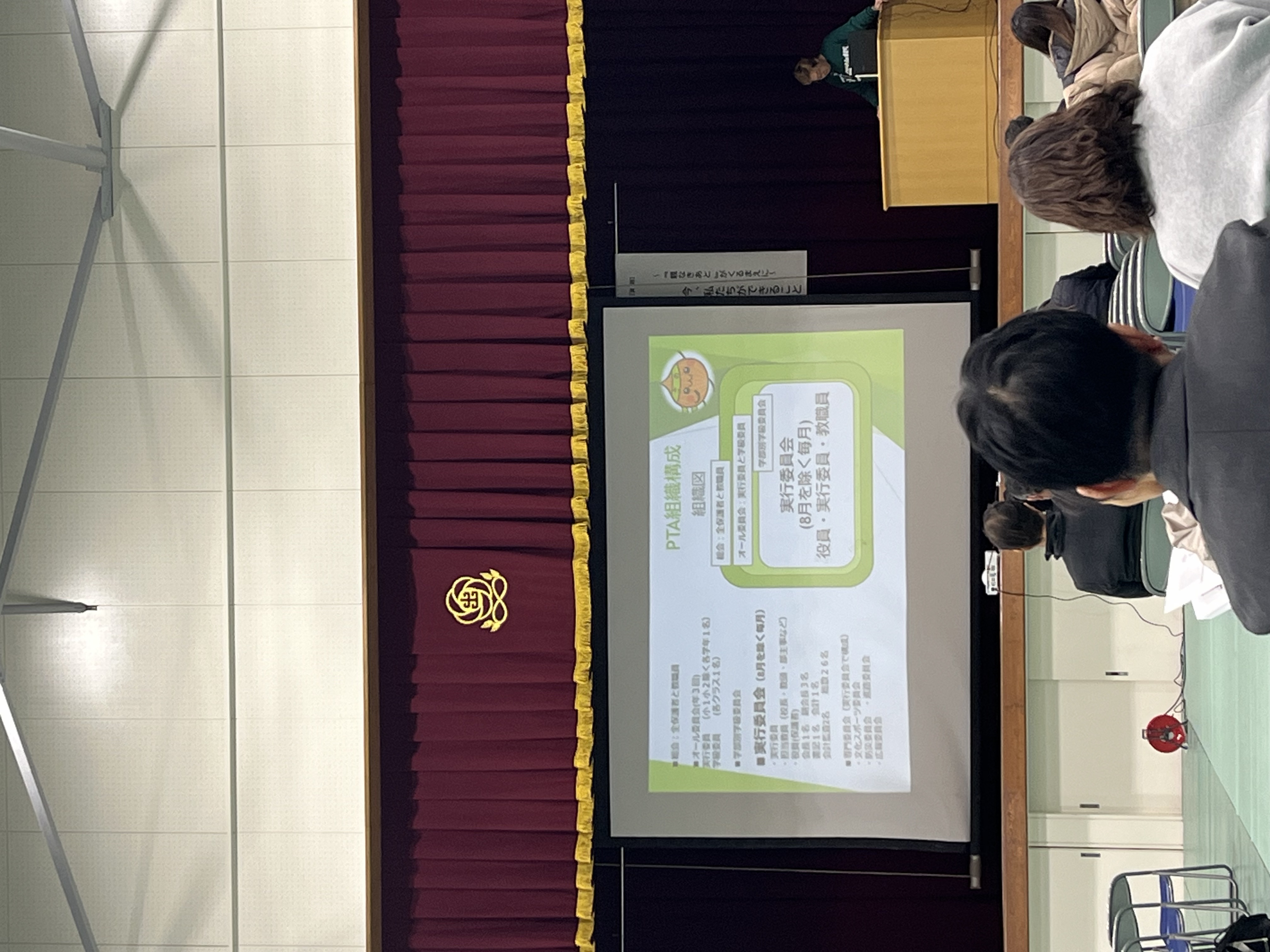

2025/12/15

令和7年度 近畿地区特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 研修会(大阪大会)大阪府立出来島支援学校へ行ってきました。

私自身、大阪で長い時間を過ごすのははじめてでしたので、どのような出会いがあるか大変楽しみにして出席しました。講演会では、〜「親なきあと」がくるまえに〜今私たちができることをお話ししてくださいました。親なきあとは『亡き』あとではないと言う視点がハッとさせられました。そして今できること、しなくてもいいこと、してはいけないことをお話ししてくださいました。ご自身も障害のある子の親当事者であるからこその熱のこもったお話は胸を打つものがありました。ありがとうございました。

2025/12/5

令和7年度 第47回全国特別支援教育振興協議会

「インクルーシブ教育システムの充実を目指して」午前:文部科学省、こども家庭庁からの行政説明を聞き、国立特別支援教育総合研究所の事業説明をいただきました。

午後:シンポジウム 当会事務局長の木村加代子が卒業生保護者代表として発表をいたしました。

https://suishinrenmei.jimdosite.com

全国特別支援教育推進連盟チャンネル - YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCDo2gKEUMSMX984UbISjoLg からご覧になれます。

私は最後に質疑応答で声だけ参加しています。笑

以下、私からの質問です。

「ご発表ありがとうございました。午前中の行政説明を伺い、学習指導要領改訂や概算要求に日本の熱心さを感じました。ただ、現場で実装していく際には伴走を続け、柔軟な対応ができるように、責任を学校や自治体に結果的に押し付けることのない仕組みが必要だと感じます。発表からも、学齢期から卒後に至るまで学校現場と保護者の役割の重要性は一貫して見えてきました。そのうえで、多様性を包摂する教育と社会を実現するためには、教員間の連携や交流促進、保護者同士の連携・交流促進が欠かせないと思いますが、こうした連携を具体的に進める上で、PTAの役割や意義をどのように捉えていらっしゃいますか。」

2025/12/1

「しらべて!ジーン&ケーン」みんなで安心して遊べる公園って なに?/日本ユニセフ協会出演

日本ユニセフ協会 こどものけんりプロジェクト「しらべて!ジーン&ケーン」みんなで安心して遊べる公園って なに?に出演しました。地域の活動をしている中での出演でしたので、会長としての出演ではありません。ご興味のある方は是非。

https://youtu.be/Nob8lSbucUo?si=-G30n48i2jzO81Rw

2025/11/25

文部科学省 中央教育審議会 第3回 特別支援教育ワーキンググループ

令和7年11月25日、オンラインで文部科学省中央教育審議会第3回 特別支援教育ワーキンググループにおいて、当事者団体からのヒアリングが行われました。全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会(全知P連)は、数ある団体の一番最後の発表となりました。以下、発表内容となります。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/105/siryo/mext_02233.html

全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会、全知P連会長の冨永美和です。本日は、知的障害のある子どもたちとその保護者を代表して、次期学習指導要領の改訂に向けた意見を述べさせていただきます。

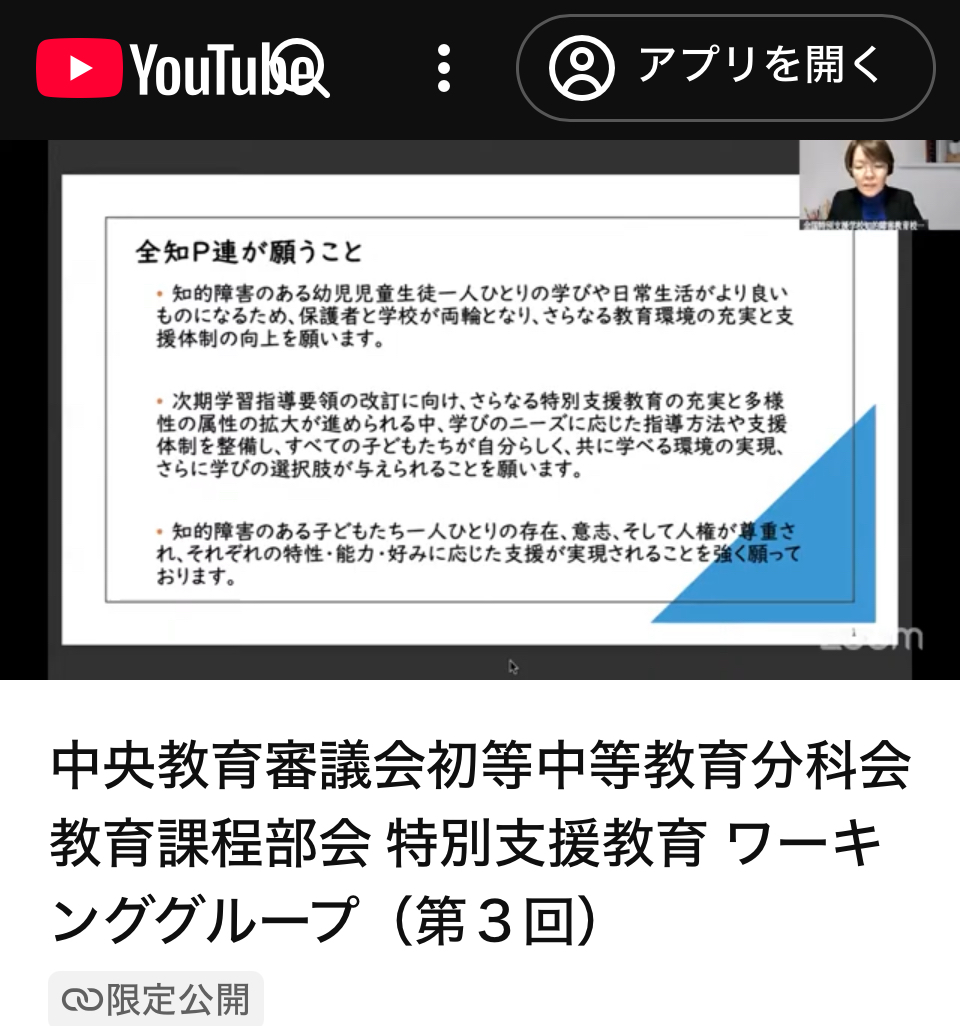

次期学習指導要領の改訂にあたり、全知P連が願うことは次のとおりです。

・子どもたち一人ひとりが、自分らしい形で自立へと歩んでいけること。

・その子のQuality Of Lifeの可能性を、教育の力で最大限に伸ばしていくこと。

・そして、保護者と学校が両輪となり、子どもを真ん中に置いた教育環境と支援体制が整っていること。

・知的障害のある子どもたちが「多様性の一部」という枠に押し込められることのないこと。

・特性・能力・状態に応じた支援と 選択肢があること、本人がその選択肢を自ら選び取れるように、意思決定支援が徹底されること。

・そして何よりも、一人ひとりの存在と意志、人権が当たり前に尊重され、その子の特性・能力・好みに応じた学びと支援が確実に届けられることです。

知的障害のある子どもたちは、外見からは障害があるように見えないことも多く、そのことが社会の障害理解の遅れや支援に繋がりにくい理由の一つになっています。

障害児者を表すイラストは “見えやすい障害”が描かれがちです。こうした子どもたちへの理解を進めるためには、「いつから」ではなく「一貫して」、子どもをはじめから包摂するマジョリティとしてとらえ、しなやかに関わっていく視点を社会モデルにしていくことが必要です。そのためには、通常の学校と特別支援学校を分け隔てるのではなく、教育・福祉・医療が多面的かつ連続的に連携するかたちで進めていくことにより推進されていきます。特に医療の側面では、地域や学校、家庭をつなぐ「社会的処方」social prescribingを取り入れることで、孤立の防止や生活の質の向上、支援の早期化・継続化が可能になります。こうした多領域にわたる協働によって、すべての子どもたちが理解され、支えられながら育つ社会を広く推進していただきたいと考えています。

知的障害特別支援学校の児童生徒数は、年々右肩上がりです。

全障害種別の中で、知的障害特別支援学校の児童生徒は約8割を占めています。

令和7年度10月末時点で、全知P連会員は

会員校:853校、会員:116,667名

知的障害特別支援学校への入学者数も、近年全国的に倍増しています。

その結果、教室不足・教員不足が常態化し、安全確保にも限界が見えてきています。カームダウンの場所が確保できない。私たちは、専門性を頼りに「特別支援学校を選ばざるを得ない」のではなく、本来は通常の学校に通える子どもが、必要な支援を受けながら安心して学べる環境の整備を求めています。通常の学校においても、自立活動に相当する支援が受けられ、保護者が安心して送り出せる場所とならなければ、多様性の包摂、インクルーシブ教育システムの実現はありえません。

特別支援学校における 学習指導要領は、教員が担当する教科や自立活動の方向性を確認するための「みちしるべ」です。現場で教員が使いやすいかどうかを重視して改訂していただきたいです。就学前から社会参加まで、自立活動を通じて「自分でできること」を一つでも多く増やし、学びと経験を積み重ねられるよう、切れ目のない支援体制を整備してください。学校間交流や地域の学校とのつながりを日常的に作るため、副籍交流の仕組みを再検討し、より実効的な形で推進していただきたいと思います。教育が変われば、社会のリアクションも変わります。障害のあるなしにかかわらず、誰にとっても生きやすい社会は、教育から生まれるはずです。

前回のWGでも「教員の専門性向上」が議論されました。しかし、WGの皆様が思い描くその「専門性」とは、具体的に何を指しているのでしょうか。教員、大学、専門家、自治体、そして保護者の間で、同じイメージが共有されているとは限りません。まずは、現実的であり、なおかつ実装可能(feasible)な専門性の定義を共通理解として持つ必要があります。

そもそも専門性とは、座学で得られる「知識」だけを意味しません。

目の前の子どもを深く知り、そのわずかな変化を感じ取り、支援方法を柔軟に考え、試行錯誤を重ねていく。その連続によって育つ 「観察」と「関わり」の力 こそ、特別支援教育の専門性の中核です。

海外では、特別支援教育は「教えること」よりもむしろ「支えること」を重視する文化があります。マカトンやPECSなどのコミュニケーション支援ツールが学校の日常に根づき、ノンバーバルの子どもであっても、自分の意思を表現できるよう環境を整えることが当たり前になっています。環境そのものを子どもに合わせてデザインする姿勢が、専門性の一部として位置づけられているのです。

また、知的障害のある子どもたちにとっての「自立」とは、一人で何でもできるようになることではありません。必要なサポートを理解し、本人・家族・支援者が「どのような生活を望むのか」を共に探りながら、長い時間をかけて積み重ねていくのです。だからこそ、幼児期から家庭・教育・福祉が連携する 「トライアングルプロジェクト」 の推進、保護者同士の交流、地域の理解促進といった基盤づくりが欠かせません。

さらに忘れてはならないのは、深刻な教員不足や教室不足、過重な校務分掌のままでは、どれほど理想的な専門性を語っても実現は難しいということです。

魅力ある職場を整えることそのものが、専門性向上の前提条件です。

もし、これからの教育に多様性を求めるなら、まずは教師自身の多様性と個性が尊重される環境が必要です。教師がいわゆる先生らしい身なりであることを求められる一方で、どうして子どもたちに「自分らしさを発揮しなさい」「多様性を受け入れなさい」と言えるのでしょうか。教師がのびのび働ける環境を整えることこそ、子どもたちの多様性を真に尊重する教育の出発点です。

日本では、障害を「個人の問題」ではなく「社会の環境によって生じるもの」と捉える社会モデルの理解と実装が、他の先進国に比べて大きく遅れています。

この社会モデルを根づかせるためには、まず教師がその理念を深く理解し、自らの価値観としてダウンロードすることが不可欠です。そして、学校が日々の教育活動を通して、その価値観を子どもたちにインストールし、さらに教室・学校文化の中で更新(アップデート)し続ける実践が求められます。

こうしたプロセスが当たり前となり、通常の学校においても特別支援の視点が十分に取り入れられ、必要な支援が柔軟に提供されるようになれば、「特別支援学校に行くしかない」と感じる保護者は確実に減るはずです。選択が“余儀なくされる”ものから、“納得して選べる”ものへと変わっていく。そのためには、社会モデルを教育の基盤として浸透させる取り組みに期待をしたいと思います。

最後に、私たち全知P連だけでなく、障害のある子どもを持つ親として願うのは、我が子が学齢期に少しでも可能性を広げ、楽しいことや嬉しいことを体験し、大人になった後も、親も子も安心して暮らせる社会です。教育の場は、多様性を受け入れる場所であってほしい。しかし同時に、私たちは「本当に受け入れてもらえるのか」という不安も抱えています。そもそも、私たちの子どもは今回の議論の中心に位置しているのでしょうか。インクルーシブ教育システムや多様性の包摂が謳われる一方で、知的障害の特別支援学校に通う子どもたちの姿は、通常の学校に在籍する子どもたちと同じように想定され、議論されているのでしょうか。

私たちは、教育には社会を変える力があると信じています。教育が「選択肢を生み出す場所」であり、どの子もその子らしい学びと生き方を保障される社会の実現を目指すものであってほしい。その実現のために、教師・学校・保護者・地域社会が一体となり、社会モデルの理解を深め、支援の環境を整え、子ども一人ひとりの可能性を丁寧に育むことが、私たちの切なる願いです。

以上がヒアリングで話した内容です。

障害のある子どもたちの未来を見据えた思いを伝えることができたか、

それはこの記録を読んでくださった方に是非聞いてみたいところです。

2025/11/23

令和7年度 第25回全国役員・都道府県代表者連絡協議会

都会に暮らしていると、ビルの高層階からの景色を「素晴らしい」と表現する場面によく出会います。しかし私自身は、その「素晴らしさ」を実感することがあまりありません。飛行機から東京の街を見下ろすと、どこか無機質で、まるでおもちゃ箱をひっくり返したように感じることがあります。

一方で、そうした景色を「素敵だ」と感じる方も確かにいらっしゃいます。何を良しとし、何を理解しえないかは、その人が重ねてきた経験や価値観によって、大きく異なるのだと改めて思わされます。

障害のある子どもを育てていると、こうした価値観の違いに日常的に向き合うことになります。

PTA会長として、また全知P連会長として活動する中で、数多くの保護者の思い、要望、不安、葛藤に触れる機会をいただいてきました。同時に、学校の先生方が抱える課題や、子どもたちへの深い思い、そして保護者への思いも受け取ることがあります。

両者の思いをすり合わせていくことの難しさを感じる場面も多々ありますが、常に感じるのは「子どもたちを大切に思う気持ちの強さは、双方に共通している」ということです。

本協議会では、本年、鳥取大学大学院医学系研究科 臨床心理学講座の井上雅彦教授をお招きし、「知的障がいのある子どもとその家族を支える関係づくり」をテーマに、ワークショップ形式でご講演をいただきました。

井上教授は、学校・医療・福祉などの連携を促した支援や「つながり」の重要性を強調され、障害特性の弱みに目を向けるだけでなく、たとえば「こだわりが強い」ことを「粘り強さ」「高い集中力」といった強みに転換する支援の実践も紹介されました。

物事の見方を変えること。

人を理解しようとする時、なぜだろうと思う行動に直面した時、すぐに「困った」「迷惑だ」と結論づけるのではなく、「もしかして…」というフィルターを一枚かけて考えてみること。その姿勢こそが、相手を理解し、関係を育むために必要なのだと、大きな気づきをいただきました。

この協議会(代表者会議)は、全知P連に加盟する全国の特別支援学校のPTA会長および校長先生が一堂に会する、非常に貴重な機会です。

昨今のPTA活動は「削っていくこと」が良しとされる風潮にあります。私自身、その考えに異論はありません。しかし、何を削るのかを誤ると、保護者が学齢期を一時的なレスパイトと捉え、卒業後に不安や孤立、情報へのアクセスの困難さに直面するケースもあると聞きます。

学齢期は、子どもの成長・発達を支えると同時に、親にとっては大切なつながりを築き、情報にアクセスするパイプを整え、子どもに代わって代弁者として声を上げ続けていく、極めて重要な時期です。

PTA活動の業務削減は「煩わしさをなくすこと」と同義ではありません。その本質を理解した上で、慎重にスリム化を進めていく必要があると感じています。

全国各地から影響力のあるPTA会長や校長先生が集うこの代表者会議の姿は、時代に逆行しているように映る方もいるかもしれません。

しかし実際には、ここで交わされる対話と学びは、現場に確かな変化をもたらす極めて有意義な時間となっています。

2025/11/16

全国手をつなぐ育成会連合会全国大会 東京大会への出席

令和7年11月9日、全国手をつなぐ育成会連合会 全国大会(東京大会)記念式典に参加いたしました。本大会に出席し、改めて障害のある子どもたちとその家族を取り巻く課題について、全国的な視点から共有し、今後の在り方を考える重要な機会となった。記念式典には、秋篠宮佳子内親王殿下がご参列され、障害のある子どもたちの未来や、共に生きる社会の実現に向けた温かく力強いお言葉が述べられた。その姿勢からは、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが尊重される社会を築いていくことの重要性が強く感じられた。

式典全体を通して、障害のある子どもたちの将来を見据えた支援のあり方、親として果たすべき役割、さらには家庭や地域にとどまらず、国全体で課題を共有し、取り組んでいく必要性について、改めて認識を深めることができた。

本大会への参加を通じて得られた学びや気づきを、今後の活動に生かし、障害のある子どもたちとその家族が安心して暮らせる社会の実現に向け、引き続き努めていきたい。

2025/11/14

いざ山梨へ!

令和7年度関東甲信越地区特別支援学校知的障害教育校PTA連合会研究協議会(山梨大会)での学びこのたび11月7日に開催された関知P連研究協議会(山梨大会)に参加いたしました。甲府駅前の県立図書館にて行われた今協議会は、研究テーマが「防災・減災について考える」でした。災害への備えや危機感を持ち続けることの難しさを感じつつも、日本で暮らす私たちにとって、自然災害は決して他人事ではありません。改めて、今ある知識で子供たちを守れるのか、日常の中で何ができるのかを考える機会となりました。

当日は、山梨大学大学院 総合研究部 教育学域 障害児教育講座の川池順也准教授より、「知的障害のある子どもたちが経験した震災時の困難」についてご講演をいただきました。災害時の情報の伝わりにくさや、環境の変化が子どもたちに与える影響など、保護者として強く胸に残る内容でした。自分自身や家族の備えはもちろん、周囲の理解や支え合いの大切さを改めて考えさせられました。

そして、改めて感じる特別支援学校のPTAには、障害のある子どもたちの声や、言葉にならない思いを社会に届ける役割の再確認。私自身、障害のある息子を育てて16年になりますが、日々の経験の積み重ねが、今こうして皆さんと学びを共有できることにつながっていると感じています。

今回の研究協議会で得た学びを、関東甲信越地区だけにとどめることなく、全国へとつなげていけるよう、今後のPTA活動や全知P連の取組に生かしていきたいと思います。

当日、山梨県障害者芸術・文化祭へもいってきました。山梨大附属特別支援学校の子どもたちが会場の舞台で歌の披露をしていました。お揃いのTシャツが印象的で、学校の暖かさと保護者も囲んだチームワークの素晴らしさを目の当たりにしました。

写真はご家族の許可をいただいて掲載しております。